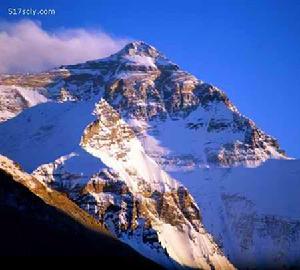

西藏日喀則,位于祖國西南邊陲,青藏高原西南部,西銜阿里地區、北靠那曲、東鄰拉薩與山南地區,外與尼泊爾、不丹、錫金等國接壤,國境線長1753公里。面積18.2萬平方公里,平均海拔4000米以上,現有人口63萬。

日喀則地區

西藏日喀則,位于祖國西南邊陲,青藏高原西南部,西銜阿里 地區、北靠那曲、東鄰拉薩與山南地區,外與尼泊爾、不丹、錫金等國接壤,國境線長1753公里。全地區國土面積18.2平方公里,平均海拔4000米以上。轄17個縣(其中邊境縣9個)、1個縣級市和1個縣級口岸辦事處。共有203個鄉(區、街道辦事處),1748個村(居)委員會。現有耕地125萬畝,草場可利用面積1.14億畝,森林覆蓋面積146.2萬畝。現有人口63萬。除藏族外還有漢、回、蒙、土、滿、苗、壯等十幾個民族。

西藏日喀則,位于祖國西南邊陲,青藏高原西南部,西銜阿里地區、北靠那曲、東鄰拉薩與山南地區,外與尼泊爾、不丹、錫金等國接壤,國境線長1753公里。全地區國土面積18.2平方公里,平均海拔4000米以上。轄17個縣(其中邊境縣9個)、1個縣級市和1個縣級口岸辦事處。共有203個鄉(區、街道辦事處),1748個村(居)委員會。現有耕地125萬畝,草場可利用面積1.14億畝,森林覆蓋面積146.2萬畝。現有人口63萬。除藏族外還有漢、回、蒙、土、滿、苗、壯等十幾個民族。藥材資源豐富,常用藥品種有蟲草、貝母、天麻、雪蓮花、紅景天、大黃等300多種,礦產資源開發前景較為樂觀,太陽能資源豐富,旅游產業潛力巨大,珠穆朗瑪峰、扎什倫布寺、薩迦寺等馳名中外。

日喀則地區

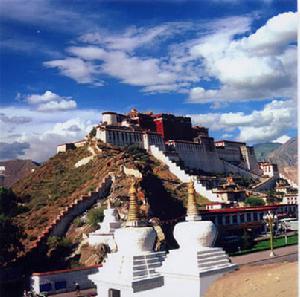

行署駐地日喀則市位于雅魯藏布江和年楚河匯合處的寬闊河谷地帶,海拔3850米,建城至今已有600多年的歷史,是全地區政治、經濟、文化、交通、信息的中心,也是西藏第二大城市,國家級歷史文化名城。

日喀則地區總土地面積為1760萬公頃,耕地面積7.95萬公頃,常年播種面積7.5萬公頃左右,主要集中在雅魯藏布江、年楚河、朋曲河沿岸的河谷地帶。尚待開墾的荒地有3.3萬公頃。全地區草場面積946.6萬公頃,可利用面積為733.3萬公頃。草場除湖泊沿岸水草茂盛的地帶外,大多為高山草甸型牧場。藏南谷地是西藏草質最好的地區,"桑桑酥油崗巴羊"聞名全藏。宜林宜草河谷草甸有2萬多公頃,這里水源充足草質良好,適宜發展人工草場,具有發展現代畜牧業的巨大潛力。位于地區西部的仲巴、薩嘎、昂仁等縣是重要牧場。

全地區可采伐森林面積4.16萬公頃,林木蓄積量約1000萬立方米,主要分布在亞東、樟木、陳塘、絨轄等喜瑪拉雅山南坡部分地區。廣大河谷農區,適宜種植楊樹、柳樹等,也有了大量人工造林。但整體森林覆蓋率只有0.24%。

后藏是西藏傳統的農區,種植業具有悠久的歷史,作物品種繁多。在河谷、湖濱地帶和氣候適宜的小氣候區,廣泛分布著各種類型的的作物種類。主要農作物有青稞、春小麥、冬小麥、油菜、豆類等,尤以青稞種植面積最大。在吉隆、定日、亞東等喜瑪拉雅溝谷中,還出產玉米、谷子、蕎麥等農作物。主要蔬菜品種有白菜、蘿卜、蓮花白、萵筍、菠菜、芹菜、韭菜、辣椒、西紅柿、黃瓜、大蒜等幾十種。部分地區還出產蘋果、核桃等果品。當地群眾還非常喜歡種植花卉,常見的有吊金鐘、卓瑪花、格桑花、月季、玫瑰、海棠等幾十個品種。

日喀則地區常見的林木品種有高山松、喜瑪拉雅冷杉、喜瑪拉雅云杉、樺樹、西藏落葉松等,其中長葉云杉、鐵杉、長葉松、喜瑪拉雅紅豆杉、雪松是特有的名貴品種。全地區還廣泛分布著眾多的典型高山植物,多呈座墊狀,莖葉毛絨發達,形大而色彩艷麗,它們頂風 傲雪,表現出頑強的生命力。在眾多的野生植物中,許多具有獨特的藥用價值,著名的有貝母、黨參、蟲草、天麻、雪蓮花、黃芪、胡黃蓮、紅景天、當歸、大黃、首烏、麻黃、車前子、草烏、紫苑等300余種。

日喀則地區

日喀則地區的動物資源也十分豐富。主要家畜有牦牛、黃牛、犏牛、馬、驢、山羊、綿羊、豬、雞等。野生動物有生活在喜瑪拉雅山南坡亞熱帶、溫帶叢林中的小熊貓、長尾葉猴、野牛、棕熊、黑熊、金錢豹、獼猴、野豬、河鹿、野貓等幾十種。生活在雪線附近有雪豹、巖羊。在喜瑪拉雅山以北的高原上有野牦牛、野驢、巖羊、羚羊、黃羊、盤羊、狐貍、野兔、獐子、野狼、猞猁、旱獺等近百種。鳥類資源中有馬雞、藏雪雞、禿鷲、黑頸鶴、血雉、魚鷗、野鴨、斑頭雁、紅嘴鷗、棕頭鳥、赤嘴鳥、太陽鳥、山雀、野鴿、斑鳩、麻雀等200余種。其中野牦牛、野驢、藏羚羊、巖羊、雪豹、黑頸鶴屬國家一類保護動物。

日喀則地區河湖縱橫,水面廣闊,漁業資源也十分豐富。雅魯藏布江和年楚河都有可觀的蘊藏量,魚類資源主要由裂腹魚亞科和條鰍屬類組成,皮厚肉脂多而刺少,味道鮮美。亞東鮭魚產于亞東河內,特別為人稱道,是極為珍貴的漁業資源。

日喀則地區的礦產資源豐富,開發利用前景光明。根據普查,全地區18個縣市,共發現礦床、礦(化)點及找礦線索234處,有金、銀、鋅、鉛、鋰、銻、汞、銅、鐵、錳、銫、鉻、硼、云母、砷、食鹽、芒硝、鉀、水晶、硫、磷、明礬石、煤、泥炭、油頁巖、菱鎂石、瓷土、石膏、石墨、石灰石、仁布玉石等46種,其中硼砂儲量較大。另外,謝通門縣、拉孜縣的金礦,日喀則市、仁布縣的、白朗縣的的鉻鐵礦等都極具開采價值。目前只有煤、硼砂、玉石、食鹽、石灰石、大理石等被少量開采。日喀則地區的能源資源也極為豐富,除地熱能、太陽能、風能外,尤以水能資源潛力巨大。據初步估計,僅雅魯藏布江、年楚河的年徑流量270億立方米,天然水能蘊藏量1000余萬千瓦。

目前太陽能資源已得到廣泛利用,城鎮居民普遍使用了太陽灶,農村居民的太陽灶使用率也呈快速上升趨勢,地區也建立了太陽能實驗站,太陽能溫室、太陽能洗浴、太陽能取暖等方面也不斷取得進步。全地區的地熱溫泉顯現點有94處,拉孜縣的西金泉、謝通門縣的恰噶泉、亞東縣帕里的康布溫泉、薩迦的察絨溫泉和定日縣的高山溫泉都十分有名,有著較高的醫用價值。用溫泉水洗浴,不僅可以解乏爽身、潤滑肌膚,還能治療胃病、腎炎、皮膚病、關節疼痛、神經麻痹等癥。昂仁縣的達甲泉是全國最大的間歇泉,水溫高達85℃左右,沸泉口近百個,噴出水柱高達四、五十米,景象十分壯觀。礦泉水資源分布也極為豐富,大多含有碘、鍶、鋅、硒、鈣、鋰、鈉、偏硅酸等多種對人體有益的礦物質成分,對治療胃病、促進骨骼發育,改善心血管功能,預防甲狀腺腫大等有一定的療效。最有名的是崗巴縣的曲登尼瑪礦泉水,傳說是由蓮花生大師所賜,歷來是西藏著名的功德俱全的"圣水"。在江孜、定日、日喀則等地也有上好的礦泉水資源,開發前景廣闊。

日喀則地區

日喀則地區地處喜瑪拉雅山北麓;雅魯藏布江南岸;處于雅魯藏布江中游與年初河匯合處的沖積平原地區,東依西藏首府拉薩;南靠喜馬拉雅山;西連阿里高原;北接藏北高原。位于東經88°3′~ 88°8′,北緯29°9′~ 29°7′。距西藏首府拉薩277公里。

西藏第一大江——雅魯藏布江流經日喀則市,境內長度115公里。年楚河是日喀則市的另一條重要河流,年楚河自南向北流入雅魯藏布江,境內長度33公里。總體地勢為西北高、東南低;地勢高、起伏大是日喀則市地勢的主要特征。市區現狀形成南北長,東西短的帶狀城市。平均海拔3840米。日喀則市北與南木林縣;西北與謝通門縣;西南與薩迦縣;東南與白朗縣、江孜縣相接,土地總面積3875平方公里。

日喀則地區

日喀則市屬于藏南珠峰地區東北部的一部分河谷地區,屬于喜瑪拉雅褶皺帶的一部分,處于印度板塊和歐亞板塊相撞擊、斷裂縫合帶的典型地段。

根據地形地貌大約可分為三大部分:東北部(即江當鄉)為高山湖泊溝谷區,相對高差在1000~1800米;東南部(即沿河兩鄉)為低山寬谷沖積平原區,相對高差在200米~300米,河谷寬約5~10公里;西南部(即曲美鄉)為高山寬谷區;相對高差在500米以上,谷底寬5~8公里。

日喀則市海拔為3847.3米,海拔最高點為5820米(夏普巴南峰),最低點3760米(雅魯藏布江出境處)。境內山峰聳立、河流縱橫、湖泊廣布。

日喀則地區有橫亙全境南部的喜瑪拉雅山脈,它是世界上最年輕最高大的一條東西向的弧形山系,兩端呈北西和北東向,中間向南突出成弧形,山勢高峻,平均海拔在6000米以上;全市境內高于4500米的山峰共有78座,其中高于海拔5500米的山峰6座。

日喀則地區境內雅魯藏布江流水長約1800公里,穿流日喀則市河段長115公里,自西向東流經東嘎鄉、聶日雄鄉、城北辦事處、邊雄鄉、江當鄉、年木鄉和聯鄉,雅江兩岸多農田。

年楚河是雅魯藏布江南側的一大支流,它發源于喜瑪拉雅山良崗崗日峰北坡的現代冰川——明湖,全長108.4公里,流經日喀則市河段長33公里,自東南向西北流經甲措雄鄉、曲布雄鄉、城南辦事處和城北辦事處,另外還有縱橫交織的季節性河流37條。

日喀則地區 - 歷史沿革

日喀則是從古到今的后藏重鎮,藏語稱“溪卡孜”,意為“土地肥美的莊園”。14世紀初期,大司徒強曲堅增戰勝薩迦王朝,建立帕竹王朝后,得到元、明王室的庇護,設了十三個大宗溪,最后一個宗就叫做桑珠孜,表示這位大司徒統治全藏的雄心已如愿已償了。從此,日喀則的全名稱溪卡桑珠孜,簡稱溪卡孜,漢語譯音為日喀則,這就是日喀則的地名由來。

日喀則地區

公元七世紀初,中國歷史進人了一個新的階段,唐朝建立起強大的統一政權。雅隆部落的松贊干布在西藏高原實現了統一,正式建立了吐蕃王朝。吐蕃王朝按照地理自然分布狀況,把所轄中部地域劃分為“衛、藏”兩大部分,依日喀則東西的“藏”區為“耶如”(今年楚河一帶)和“如拉”(今雅魯藏布上游沿岸),東以崗巴拉山為界,西至岡底斯山(現阿里一部分)。因“藏”區地處雅魯藏布江上游,于是才有了“后藏”之說。隨著歷史的發展,當時界定的“后藏” 區域有所變化。但是,對于現在的日喀則地區來講,仍處于這個范圍的中心地帶。因此,根據歷史事實,人們亦習慣于把日喀則地區稱為“后藏”。

日喀則原稱“年曲麥”或“年麥”(即年楚河下游的意思),這里雖很早就有人居住,但仍是荒涼之所。

公元八世紀,吐番王朝的藏王赤松德贊請印度高僧蓮花生進藏建桑椰寺,路經日喀則地方,在此修行講經,并預言雪域高原的中心在拉薩,其次在年麥(日喀則)。公元十一世紀,薩迦王朝時,年麥已具“城鎮” 的雛形。

十四世紀初,大司徒絳曲堅贊戰勝薩迦王朝,建立了帕竹王朝,得到元、明皇室的庇護,設了十三個大宗溪,最后一個宗便叫做桑主孜(意為如愿以償,選址在今日喀則),取名為溪卡桑主孜。在宗山建造了宗政府。從此,日喀則的全名稱溪卡桑主孜,簡稱為溪卡孜,漢語譯音為日喀則;日喀則始有建置。

公元1447年(明正統12年),一世達賴喇嘛根敦珠巴(格魯派祖師宗喀巴的徒弟)在一大貴族的資助下,開始主持興建扎什倫布寺。扎什倫布寺的建設對日喀則市的發展奠定了基礎,城市隨即以扎什倫布寺為中心逐漸擴展開來。

日喀則的興盛,還是在噶瑪王朝統治西藏的24年間。1618年,藏巴汗噶瑪彭措朗杰以后藏為據點,推翻了支持格魯派的帕木竹巴政權,建立了第悉藏巴汗地方政權,首府設在桑主孜舊喀則)。

日喀則地區

藏巴汗統治時期,對宗山進行了擴建,使宗山成為當時西藏境內最雄偉的建筑之一,日喀則市一度成為西藏的政治、經濟。文化中心,各地游客不斷往來,日喀則市城廓也得到了不斷建設。

1634年五世達賴阿旺羅桑嘉措和四世班禪羅桑曲結研究決定遣派專使前往天山南路向蒙古和碩部的貴族首領固始汗求援。1641年固始汗率兵攻人日額則,統治西藏地方約24年的藏巴汗政權宣告結束。1642年固始汗統治了全西藏,登上汗王寶座,便迎請五世達賴喇嘛到日喀則,將西藏13萬戶奉獻給五世達賴刺嘛,將桑主孜建筑的宮殿全部拆除(木料運回拉薩,以擴建大昭寺和修建布達拉宮),將衛。藏地區行政事務托付給達賴喇嘛的第巴管理。并于1642年建立了由格魯派管理的西藏地方政權,史稱甘丹頗章政權。(因達賴居于哲蚌寺甘丹頗章而得名)。達賴喇嘛居于前藏,固始汗本人率兵駐后藏日喀則(后移駐拉薩)。

由于四世班禪羅桑曲結的杰出貢獻,1643年,固始汗賜給羅桑曲結“班禪博克多”的尊號。固始汗把后藏十個溪卡,全部獻給扎什倫布寺,以作僧眾的供養。從此扎寺成為歷代班禪的駐錫地,日喀則市也就成為后藏的政治、經濟和文化的中心。

1910年2月由于清末治藏政策失誤,加之英帝國主義作祟,西藏政局出現錯綜復雜的局面。1940年2月5日國民政府頒布命令,特準十四世達賴喇嘛繼位;1949年6月3日李宗仁頒布命令,特準十世班禪繼位。這一時期,日喀則市基本上沒有發展。

1951年5月23日中央人民政府與西藏地方政府簽訂了《中央人民政府和西藏地方政府關于和平解放西藏辦法的協議》。1951年11月15日中國人民解放軍進駐日喀則。為便于行政管理,中央在日喀則、江孜分設二個分工委。1956年4月22日西藏自治區籌備委員會正式成立,在日喀則、江孜分設自治區籌備委員會基巧辦事處(相當于現在的地區)。1959年3月10日,西藏地方政府和上層反動集團,在拉薩全面發動了背叛祖國的反革命武裝叛亂,1959年3月~1961年10月,歷時兩年多的平叛斗爭勝利結束。1959年3月28日,國務院發布命令宣布解散西藏地方政府,由西藏自治區籌備委員會及各分支機構行使西藏地方政府職權,同時通過了邊平叛邊改革的決議。

日喀則地區

日喀則市1959年開始民主改革,1959年10月日喀則專區成立,轄11個縣。(當時西藏自治區行政轄七個專區、一個市)。1960年西藏全區基本完成了民主改革。1962年仲巴縣劃歸日喀則專區,1964年日喀則、江孜專區合并為日喀則專區,轄18個縣。

日喀則地區 - 人口民族

至1997年日喀則地區總人口為609228人,其中農牧業人口為554704人,占全地區人口的91.1%。全地區總人口約占西藏自治區總人口的1/4。人口密度約為每平方公里3.3人,人口相對集中于雅魯藏布江流域,西部牧區人口分布較為稀少。

日喀則地區民族構成上藏族占人口總數的97%,此外還有漢、回、蒙古、土、滿、苗、壯等15個民族,另有夏爾巴人1875人。

日喀則地區 - 風土人情

亞東,藏名桌木,意為險峻谷,位于喜瑪拉雅山南坡。亞東地勢北高南低,全縣自帕里向南延伸,呈北寬南窄的條形地帶,由于獨特的地理環境,形成了與西藏其它地方不同的喪葬習俗——火葬。據當地的人講,由于亞東群山環抱,很少有禿騖下來,故在漫長的歷史歲月中,一直選用火葬。火葬,在亞東藏族中是一種高級的葬法,由于葬法在群眾心目中地位很高,所以其儀式也比較隆重。現根據所見所聞對亞東喪葬的過程做一簡要介紹。

日喀則地區

一、尸體的處置

人一斷氣,主家馬上派人通知親屬及近鄰,同時要派一位直系親屬去自己信仰的寺院占卜算卦,確定火葬的日辰,死者在家停放時間的長短,待人求卦回來后,方能確定。下一步就準備對尸體進行處理,與主家關系比較密切的近鄰就用溫水(溫水中有藏紅花等藏藥〕。替死者擦洗一遍,然后在死者的眼耳、鼻等隙中塞滿鮮穌油,把死者的兩手、兩腳交迭在一起,捆成胎兒形,從頭到腳,不許有裸露肌膚之處,然后裝到棺材里頭(棺材是木材做的正方形),把棺材放到堂屋的地板上,堂屋本身擺滿酥油燈,在這三天當中,有喇嘛白天黑夜的進行誦經,尸體的處置就是這樣。

二、具體過程

火葬者的遺體,一般在家停放三天,頭兩天主家守護死者,到了要火化的前一天晚上,全村各戶至少來一人,大家在死者家靜坐一夜,表情十分嚴肅認真,只是默默喝酒、喝茶。清晨四點左右,大家就開始早餐,七點左右,主家給死者敬獻哈達,然后全村各戶要來人給死者敬獻哈達,獻完哈達,四個年輕力壯的人抬起棺材往火葬場走,親屬把死者送出大門。

到了火葬場,可看到一座石塊壘成的塔狀建筑物,將死者從塔口放置在摞好的“井”字形柴禾上,轉好頭向,活佛在死者頭前的平地上畫八卦圖,點燃火,邊燒邊念經,火葬也同時開始,燒完之后喪葬也告一段落,即干凈、又不上墳掃墓,只是根據自家情況念大、中、小經。三天之后,死者直系親屬派人去收拾燒后的骨灰,打開塔門,依據骨灰上留下的腳跡,可推斷死者的轉世,如:骨灰上留下狗爪印,即說明死者轉世為狗,以此類推。至此,火葬儀式全部結束。

日喀則地區 - 經濟概況

1959年民主改革以前,日喀則地區根本談不上現代工業,民間傳統的手工業也在封建農奴制度下處于奄奄一息的狀態,傳統的手工業匠人被視為卑賤階層,備受歧視。民主改革以后,日喀則地區現代意義上的工業才開始起步,改革開放以來更是長足進步。現在全地區有電業、化工、機械、建材、林業、汽車修配、食品、文教用品、礦泉水等門類眾多的工業企業。民族手工業也得到進一步的發展,金銀加工、毛革制品、卡墊生產以及旅游產品,不僅深受當地群眾喜愛,有的在國內外也享有盛譽。以塘河電廠為骨干的水利發電設施,改變了日喀則點油燈的歷史,城鎮以上各類工農業企業738家,從業人員11300人,1994年的工農業總產值是1959年的1000倍,1965年的29.3倍。根據1996年的最新統計,全地區的發電量達5010.95萬千瓦小時,原木產量5495.23立方米,鋸材3648.04立方米,加工面粉3318.9噸,紡織卡墊7323.38平方米。工業總產值達6.5億元。

日喀則地區

1951年西藏和平解放以前,日喀則地區的交通"出門憑雙腳,運輸靠馱畜,山坡羊腸道,過河溜鐵索"。1954年,年楚河發生大水災后,國家大力幫助抗災的同時,又撥出專款以工代賑,修建了日喀則至江孜、江孜至亞東、拉薩至江孜的公路。以后又陸續修建了中尼公路、拉(孜)普(蘭)公路等干線。90年代初,又新修了曲水至日喀則公路。現在國道、省道、縣鄉公路已形成網絡,中尼公路橫貫地區,日江、拉亞、拉普等干道輻射東西南北,全地區通車里程近8000公里,比1975年增加了一倍,各縣鄉都基本通公路,路況等級也不斷改善。

全地區擁有各種機動車輛5000余臺,年貨運量達12.85萬噸,客運量近10萬人次。英帝國主義通過不平等條約,曾在江孜、亞東設立商務辦事處,并相應在這些地方建立了郵政業務。西藏和平解放后,很快廢除了帝國主義強加的不平等條約,開始了新西藏的郵政建設。到1959年時,日喀則地

日喀則地區

已設立郵電局(所)12處,郵路總長度179公里。經過幾十年的建設,特別是進入20世紀90年代以來,郵政事業更是突飛猛進。到1994年,全地區郵路長度2745公里,農牧區投遞線路9178公里,電報電路23路,長途電話98路,市內電話交換機容量5568門,全年郵政快件57432件,郵政儲蓄余額達530余萬元,郵電業務總量達350.21萬元。據1996年最新統計,全年郵電業務總量已迅速提高到745.35萬元。1988年后藏地區的光纜通訊開通,大大加快了郵電事業的發展,絕大多數縣和大多數鄉已通電話,國際國內程控電話、漫游移動通訊、無線尋呼等使日喀則與世界越來越近。